掺铼黄金骗局频发,传统检测手段集体“翻车”

近日,福建南安及泉州多地超过二十家珠宝行遭遇新型黄金回收骗局。骗子利用掺入约35%金属铼和钨的合金冒充黄金首饰,令经验丰富、从业一二十年的“老师傅”们纷纷中招。

珠宝行回收黄金时惯用的外观检查、手感掂量、火烧测试、剪刀剪切等传统检测手段,在这种掺铼假金面前完全失效,无法发现异常。据泉州市金银珠宝协会反映,即使尝试用不锈钢盆进行戒指擦拭测试,也未见擦痕,导致商家放松警惕完成回收。

骗局通常在商家将回收的“黄金”转售给下家时被揭穿。经专业仪器检测,这些首饰的真实黄金含量仅为70%左右,铼含量则高达30%。更棘手的是,骗子留下的身份信息和电话号码事后均被证实是虚假的,难以追溯。此类掺铼黄金造假手法在业内已呈猖獗之势,成为缺乏专业检测设备商家的重大隐患。

掺铼假金工艺升级,辨识难度陡增

这类掺铼假金外观与真金高度相似,实则为仅含70%黄金、30%铼的低纯度合金。传统检测方法极难识破其伪装,唯有通过提纯或专业手段才能发现高含量的铼。识别关键在质地,将掺铼黄金压成薄片后,其质地会呈现明显颗粒感且易折断;与之相反,纯金压片则质地丝滑、柔软易弯不易断。

造假技术持续“进化”,辨识难度陡增。去年,据泉州市金银珠宝协会常务副会长叶金山分析,当时的掺铼假金工艺相对粗糙。压成薄片后颗粒感显著,质地脆硬,用其擦拭不锈钢盆会产生明显擦痕;剪切时也能感受到摩擦感,与纯金的柔软顺滑截然不同。

今年,不法分子用于行骗的掺铼戒指工艺已大幅提升。专业人士推测,造假者很可能将铼研磨成极细粉末后再掺入黄金。这使得铼颗粒异常细腻,导致传统“摩擦不锈钢盆看擦痕”的方法完全失效(无法产生擦痕)。仅凭肉眼和手感更难察觉异常。

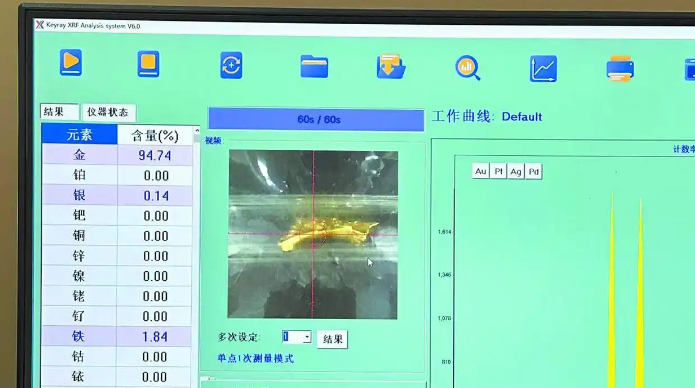

面对这种“升级版”掺铼假金,黄金回收行业目前只能依赖压片机压片后反复折叠观察其韧性变化,或者使用专业的黄金光谱仪进行成分检测。

团伙作案专业化,防范升级刻不容缓

鉴于掺铼假金的制作工艺复杂,需要专业冶炼设备支撑,此类造假活动极可能是有组织的团伙所为,背后甚至存在专门的冶炼工厂。

不法分子通常携带掺铼黄金制成的戒指、项链等首饰,以“急需用钱”等借口为掩护,专门挑选缺乏专业检测仪器的中小型黄金珠宝店或回收行进行销赃。这种针对性的欺诈手法迷惑性较强,若商家防范意识不足,极易中招。

据泉州市金银珠宝协会不完全统计,仅2024年至今,泉州地区已有二三十家黄金珠宝行及回收行遭遇此类骗局。

协会紧急呼吁,严格合规操作,回收商必须严格遵守规定,详细登记卖家信息,务必核验并记录卖家身份证件信息。当场验证所留手机号码的真实有效性,坚持要求卖家本人亲自到场交易。

对任何怀疑可能掺有铼、钨等杂质的黄金首饰,商家应第一时间将其送往专业检测机构进行鉴定,切勿凭经验判断。